Ein Konferenzbericht von Christine Kühn

Am 6./7. November 2023 diskutierten rund 60 Bibliotheksmitarbeitende und Forscher:innen aus mehr als 16 Einrichtungen an der Staatsbibliothek zu Berlin über koloniale Kontexte in Bibliotheken. Erstmals wurden in einem umfangreichen Programm unterschiedlichste Fragestellungen und Lösungsansätze zusammengetragen. Als bibliotheksspezifische Handlungsfelder wurden neben der Provenienzforschung zu Sammlungen, die Dekolonisierung von Bibliotheken und deren Umgang mit Metadaten, die Frage der Aneignung immateriellen Kulturerbes, ethische und rechtliche Fragen bei sensiblen Inhalten und schließlich Digitalisierung und Zugang zu Informationen für Communities of Interest identifiziert. Bei diesem ersten zentralen Treffen kamen auch Vertreter:innen aus Kamerun, Kenia, Liberia, Namibia und Sri Lanka über Videobotschaften zu Wort. Organisiert wurde die Veranstaltung von der dbv-Kommission Provenienzforschung und Provenienzerschließung und dem Projekt IN_CONTEXT in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (DZK).

Die Tagung wurde mit Grußworten von Hermann Parzinger (Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz), Larissa Förster (DZK), Michaela Scheibe und Larissa Schmid (Staatsbibliothek zu Berlin) im Theodor-Fontane-Saal der Staatsbibliothek zu Berlin eröffnet. In den ersten beiden Panels lag der Fokus der Beiträge auf Erwerbungskontexten und Objektgeschichten. Dabei ging es nicht nur um Objekte aus Unrechtskontexten, sondern genauso um die Fragen, wann die Provenienz eines Objekts letztendlich geklärt ist, ob bei Erwerbungsreisen in bestimmten Zusammenhängen trotz Kaufverträgen doch Fragen von kolonialen Machtverhältnissen eine Rolle spielen. Im Anschluss an den Vortrag von Ralf Kramer von der Bayrischen Staatsbibliothek wurde kritisch diskutiert, was letztendlich das Ziel von Forschung zu kolonialen Provenienzen sein kann, um andere Lösungen für Objekte als Dauerleihgaben an die Communities of Interest oder anstelle einer „digitalen Restitution“ (Übergabe von Datenträgern mit Digitalisaten) zu finden.

Hermann Parzinger im Gespräch mit Generaldirektor Achim Bonte, Larissa Schmid und Michaela Scheibe (Bild: Hagen Immel)

Am Nachmittag des ersten Workshoptages ging es mit Panels zu ethischen und rassismuskritischen Perspektiven weiter. Dabei warf Julia Zenker von der UB der Humboldt-Universität und vom FID Sozial- und Kulturanthropologie z. B. die Frage auf, ob bestimmte Inhalte und Objekte digitalisiert werden dürfen und wer diese Entscheidung letzten Endes fällt. Zum einen kann Unklarheit darüber bestehen, ob die Abbildungen und Texte kulturell oder religiös sensibel sind, zum anderen ist es nicht gegeben, dass die Bereitstellung des Digitalisats im Internet einen Zugang für Communities of Interest bietet – es kann nicht davon ausgegangen werden, dass an allen Orten die notwendige Infrastruktur zum Abrufen der Inhalte breitflächig verfügbar sind. Simon Cubelic vom Centre for Asian and Transcultural Studies der Universität Heidelberg wies in seinem Vortrag daraufhin, dass es außerdem wichtig ist, die richtigen Ansprechpartner:innen für mögliche Rückgaben bzw. Restitutionen in den jeweiligen Communities of Interest zu finden: die Einbindung von zivilgesellschaftlichen Akteur:innen statt staatlichen Akteuer:innen kann sinnvoll sein. Des Weiteren fragte Anne Peiter von der Universität von La Réunion in ihrem Beitrag, wie Bilder aus kolonialen Kontexten gezeigt werden können, ohne dass der koloniale Blick dabei reproduziert wird. Das Panel zu rassismuskritischen Perspektiven weitete den Blick vom direkten Umgang mit den Objekten auf die breitere bibliothekarische Praxis. Moritz Strickert von der UB der Humboldt-Universität und dem FID Sozial- und Kulturanthropologie stellte die Vokabulararbeit der AG Thesauri des Netzwerks Koloniale Kontexte, bei der verschiedene existierende Thesauri in Beziehung gesetzt werden, vor und Birgit Kramreither und Birgit Athumani Hango von der Universitätsbibliothek Wien und Maike Mewes und Jantje Bruns von der Bibliothek des Museums am Rothenbaum, einer One-Person-Library, berichteten über Dekolonialisierungsprozesse z. B. in Bezug auf den Bestand und dessen Kontextualisierung gegenüber Nutzer:innen, in Form eines Statements, QR-Codes mit zusätzlichen Informationen und rassismuskritischen Führungen.

Am Dienstag begann der Workshoptag mit einem Panel zu kolonialen Sammlungspraktiken: Wie koloniale Wissensstrukturen in kartographischen und bibliothekarischen Sammlungen des Perthes Verlages verhaftet sind und den heutigen Zugang zu Archivalien und Literatur bestimmen, stand im Zentrum des Beitrages von Petra Weigel von der Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt. Der darauf folgende Vortrag gab Einblicke in die kolonialen Belastungen der christlichen Missionsliteratur und die Darstellungen von Communities of Interest im Kontrast zu den christlichen Missionar:innen bei mikado, der Bibliothek und Dokumentationsstelle des Internationalen Katholischen Missionswerk missio e. V. Danach verlagerte sich die Diskussion im Vortrag von Irene Albers und Andreas Schmid von der Freien Universität Berlin zu Sammlungspraktiken auf die philologische Ebene: Inwieweit werden Erzählungen aus kolonisierten Ländern anonymisiert und in Anthologien wiederaufbereitet, bevor sie in Märchensammlungen für ein deutsches Publikum kommerziell verwertet werden? Natürlich waren ebenfalls die Bestände der Stabi Berlin Thema, und zwar im Vortrag zur Ernst Dammann-Sammlung der Orientabteilung von Meliné Pehlivanian.

Im Panel „Digitalisierung“ diskutierte Elke Brehm, wie ethnographisches Filmmaterial, was ursprünglich zu Forschungszwecken aufgenommen wurde, unter Berücksichtigung von ethischen und nicht nur juristischen Fragestellungen außerhalb von Forschungszwecken genutzt werden kann. Maria Hermes-Wladarsch stellte das Projekt Digitale Sammlung Deutscher Kolonialismus vor. Wie sich die Bestandsauswahl abhängig von der Definition von Kolonialismus gestalten kann und wie auf diese Weise bibliothekarische Sammlungspraxis immer Ausdruck der aktuellen Situation ist, wurde im Anschluss diskutiert.

Im Panel zu Metadaten und Präsentation wurde die Neutralität von Metadaten diskutiert – schließlich werden sie immer von denen produziert, die sie anlegen. Außerdem gewährte Christoph Rauch von der Staatsbibliothek zu Berlin Einblick in aktuelle Entwicklungen im Portal Qalamos zu Provenienzforschung, wir erfuhren welche Rolle FAIR- und CARE-Prinzipien und die Entwicklung von Personas für das Portal Collections from Colonial Contexts der DDB spielten und überlegten, warum der „Dresdner“ Maya-Codex eigentlich Dresden zugeordnet wird und wie sich die Zugänglichkeit für lateinamerikanische Communities gestaltet, wenn der Codex nur auf einer Webseite in deutscher und englischer Sprache präsentiert wird.

Unterbrochen wurden die Vorträge und lebhaften Diskussionen durch Impulse und Interventionen durch Aufnahmen von Mutanu Kyany’a aus Kenia, Debey Sayndee aus Liberia, Naazima Kamardeen aus Sri Lanka, Albert Gouffo aus Kamerun und Werner Hillebrecht aus Namibia – Kolleg:innen aus Communites of Interest. Mutanu Kyany’a betonte, dass Zusammenarbeit notwendig ist, nicht nur, um Communities of Interest Zugang zu ihren Kulturgütern sowie zu Informationen über ihre Kulturen zu geben, sondern um wirkliche Transformationen anzustoßen. Naazima Kamardeen äußerte Unverständnis gegenüber der Willkür von Restitutionsentscheidungen der aufbewahrenden Gesellschaften und der damit verbundenen Ungleichheit zwischen Akteur:innen und kritisierte den Begriff des „Globalen Südens“, dessen Inhalt besser durch „globale Mehrheit“ getroffen wird. Albert Gouffo drückte den Wunsch nach gemeinsamen Bibliographien oder Sammlungen gemeinsamen Wissens zwischen Kamerun und Deutschland aus.

Albert Gouffo spricht per Videobotschaft zu den Teilnehmenden (Bild: Christine Kühn)

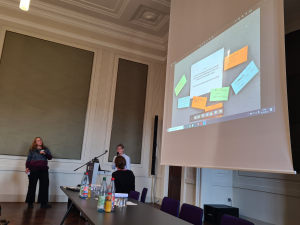

Eine der ursprünglichen Motivationen des Workshops, nämlich das gemeinsame Nachdenken über einen Leitfaden für Bibliotheken und ihren Umgang mit kolonialen Kontexten, inspiriert vom Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten des Deutschen Museumsbunds, den Museen bereits nutzen, wurde in Form von Pinnwänden mit Fragen an die Teilnehmenden aufgegriffen. So gab es in den Pausen immer wieder Raum für Diskussion, Austausch und Beteiligung. Im letzten Zeitslot des Workshops wurden die Antworten und Kommentare präsentiert und zur Diskussion gestellt.

Michaela Scheibe und Regine Dehnel stellen die Ergebnisse des Pinnwand-Brainstormings vor (Bild: Christine Kühn)

Das detaillierte Programm mit den Titeln der einzelnen Vorträge und den Namen und Institutionen der Teilnehmenden ist hier einsehbar.

Zum weiteren Austausch wurde zur Teilnahme an den Treffen des Netzwerks Koloniale Kontexte und des Netzwerks Decolonize The Library eingeladen.

Wir hoffen, dass der Workshop als Initialzündung für notwendige weitere Schritte wie kooperativ zu erarbeitende Leitlinien wirken wird. Im nächsten Schritt hoffen wir, den Dialog zwischen Bibliotheken und anderen Kulturerbe-Einrichtungen, Bibliothekspraktikern und Wissenschaftler:innen sowie Bibliotheken und Communities of Interest fortzusetzen. Als nächste Vorhaben sind ein o-bib-Themenheft 2024 und eine internationale Konferenz geplant.